Die 1989 in Athen geborene Komponistin studierte Komposition an der Universität Mozarteum Salzburg und an der HfM Karlsruhe, bei Adriana Hölszky, Tristan Murail und Wolfgang Rihm. Aktuell wurde sie für ein Ph.D-Studium im Fach Komposition an der New York University, GSAS, aufgenommen.

Ihre Werke wurden in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland, Albanien und USA von renommierten Ensembles aufgeführt und auf BR Klassik und ORF übertragen. Krimitzá war Gast auf Kompositions-Symposien und ist Preisträgerin und Finalistin mehrerer internationaler Wettbewerbe und Ausschreibungen. Kompositions-Aufträge erhielt sie vom Salzburg Museum (2014), Der „Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace“ (FSMA) Strasbourg (2015), der Hofhaymer Gesellschaft Salzburg (2015), der Landeshauptstadt München (2015), dem Aspekte Festival Salzburg (2016) sowie des Dialoge Festival Salzburg (2016).

Sie hat an zahlreichen Meisterkursen und Seminare für Komposition teilgenommen sowie an den Donaueschinger Musiktagen ‚‚Next Generation‘‘ Programm 2011, an den ‚‚Next Generation‘‘ Konzerten in ZKM Karlsruhe und an den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik 2012.

Archives: Komponisten

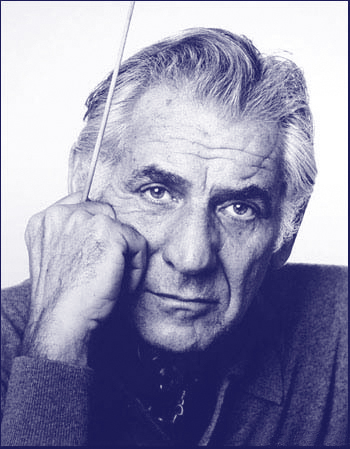

Leonard Bernstein

LEONARD BERNSTEIN, geboren 1918 in Lawrence, Massachusetts als Louis Bernstein. Er wächst in Boston auf und lernt bereits in jungen Jahren Klavierspielen. Nach seinem Abschluss an der Boston Latin School studiert Bernstein an der Harvard University Klavier und Komposition.

Den Beginn seiner Karriere als Dirigent markiert das Jahr 1943, als Bernstein im Alter von 25 Jahren die Leitung eines landesweit übertragenen Konzertes in der Carnegie Hall für den plötzlich erkrankten Bruno Walter übernehmen muss. In den darauffolgenden Jahren arbeitet Bernstein als Chefdirigent des New York City Symphony Orchestra, lehrt am Berkshire Music Center in Tanglewood und an der Brandeis University. Die Ernennung zum ersten US-amerikanischen Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker erfolgt 1958.

Bis zu seinem Tode 1990 arbeitet Bernstein als Gastdirigent der New Yorker Metropolitan Opera, der Mailänder Scala, der Wiener Philharmoniker und des Symphonieorchesters des Bayrischen Rundfunks. Kompositorisch beeinflusst von Unterhaltungsmusik und elektronischer Musik, ist es Bernstein zu Lebzeiten stets ein Anliegen gewesen, jungen Menschen klassische Musik zugänglich zu machen, so ist der pädagogische Wert seiner Young People’s Concerts unschätzbar.Zu seinen größten Werken zählen die Sinfonie Jeremiah (1943) und Age of Anxiety (1949). Größere Aufmerksamkeit erfahren bis heute jedoch seine Broadwaystücke wie On the town (1944) oder West Side Story (1957).

Samir Odeh-Tamimi

Der 1970 in Jaljulia bei Tel Aviv als Kind palästinensischer Eltern geborene Komponist spielte in seiner Heimat von 1984 bis 1989 in verschiedenen Ensembles für traditionelle arabische Musik. Nach zweijährigem Aufenthalt in Athen kam er 1993 im Alter von 23 Jahren nach Deutschland und studierte Musikwissenschaft in Kiel. Danach folgte ein Kompositionsstudium bei Younghi Pagh-Paan und Günter Steinke an der Hochschule für Künste Bremen. Heute lebt und arbeitet er in Berlin.

Begeistert von sowohl der europäischen Klassik als auch der Ästhetik der Neuen Musik hat Samir Odeh-Tamimi eine ganz eigene Musiksprache entwickelt, die sich aus seiner Auseinandersetzung mit westeuropäischer Avantgarde und arabischer Musikpraxis speist.

Samir Odeh-Tamimi erhielt Kompositionsaufträge von den Salzburger Festspielen, der Ruhrtriennale, den Donaueschinger Musiktagen und den Festivals musica viva, Ultraschall Berlin, Zeitkunst und Klangspuren Schwaz. Zudem schrieb er Werke für das Konzerthaus Berlin, die Bochumer Symphoniker, das Oldenburgische Staatstheater, das Ensemble Musikfabrik, für die neuen Vocalsolisten Stuttgart und das SWR Vokalensemble, das Münchener Kammerorchester, den WDR, Radio France, Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunk.

Zu den Interpreten seiner Musik gehören u. a. das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Ensemble Modern, Ensemble Resonanz, das ensemble mosaik sowie die Dirigenten Peter Eötvös, Vinko Globokar, Johannes Kalitzke Peter Rundel und Alexander Liebreich.

Im September 2014 war Samir Odeh-Tamimi als „composer in residence“ beim International Arts Festival of Tiradentes in Brasilien zu Gast.

Sofia Gubaidulina

Sofia Gubaidulina Die 1931 in Tschistopol (Tatarische Republik) geborene Komponistin ist Absolventin des Konservatoriums von Kasan und setzte bis 1959 ihr Kompositionsstudium bei Nikolai Pejko in Moskau fort. Seit 1963 ist Gubaidulina als freischaffende Komponistin tätig. Nachdem ihre kompositorische Tätigkeit in der Sowjetunion ständigen Repressalien unterlag, übersiedelte sie 1992 nach Deutschland und lebt seitdem in der Nähe von Hamburg. Gidon Kremers Einsatz für ihr Violinkonzert „Offertorium“ in den 80er Jahren half ihr, im Westen rasch bekannt zu werden. Sie ist u.a. Mitglied der Freien Akademie der Künste in Hamburg und des Ordens „Pour le mérite“.

Aufgrund ihrer Erziehung ist Sofia Gubaidulina dem russischen Kulturkreis zuzurechnen, gleichwohl sind asiatische Einflüsse, die in ihrer tatarischen Abstammung begründet sind, in ihrem Schaffen unüberhörbar. Komponieren ist für die christlich geprägte Komponistin ein religiöser Akt.

Seit den 1980er Jahren spielen für Gubaidulina Zahlenverhältnisse eine große Rolle, mit deren Hilfe sie Tonhöhen, Rhythmen und Formverläufe strukturiert. In ihrem Bemühen, Intellektualität und Emotionalität miteinander zu verbinden, fühlt sie sich Johann Sebastian Bach wesensnah. Nicht selten entwickelt sie ihre Werke aus der Stille heraus. Als ihr opus summum bezeichnet sie ihre Dilogie „Johannes-Passion“ und „Johannes-Ostern“, in dem sie in einem kühnen theologischen Ansatz die Evangelistentexte mit Textpassagen aus der Apokalypse kontrapunktiert.

Jekabs Jancevskis

Eriks Esenvalds

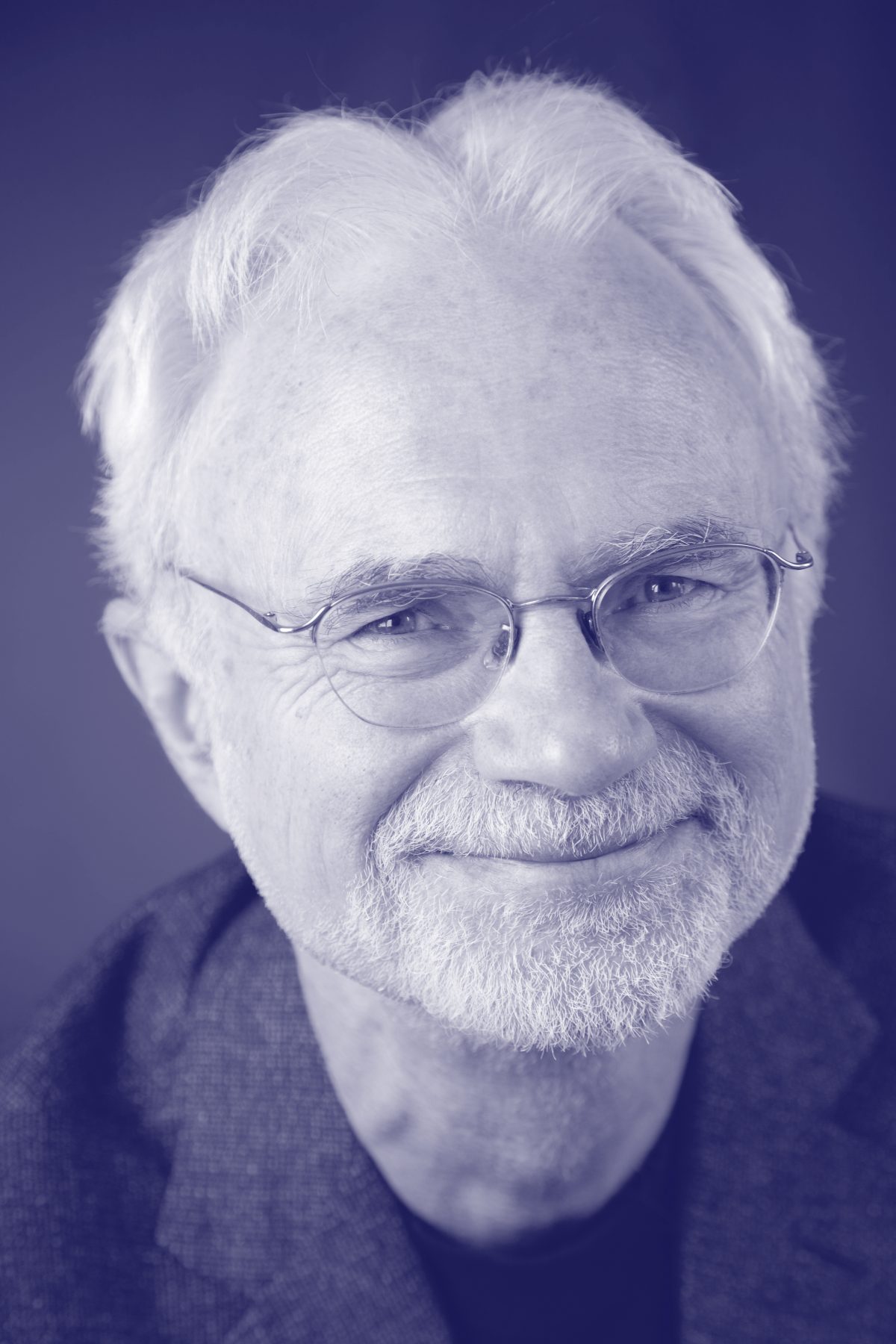

John Adams

John Adams, geb. 1947 in Worcester/Massachusetts, gilt als der meistgespielte lebenden Orchestermusik-Komponist Amerikas. Er verbindet in seinen Werken die rhythmische Energie des Minimalismus mit der Harmonik und den Orchesterfarben der Spätromantik. In seinen postmodernen Erfolgswerken „Nixon in China“ (1987) und „The Death of Klinghoffer“ (1991) bringt er Zeitgeschichte im großen Musiktheater auf die Opernbühne und widmet sich engagiert drängenden sozialen Themen. Die Verfilmung von „The Death of Klinghoffer“ aus dem Jahr 2003 unter der Regie von Penny Woolcock für Channel Four wurde an Mittelmeerschauplätzen und an Bord eines Kreuzschiffes gedreht, was neue Maßstäbe für die filmische Darstellung von Opern setzte. Seine Kompositionen stehen zudem hoch in der Gunst der Choreographen, so etwa mit vielfachen Ballett-Adaptionen von „Fearful Symmetries“. Adams hat für seine Werke zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 1994 den Royal Philharmonic Society Award für seine„Kammersymphonie“ und 1995 den Grawemeyer Award für sein „Violinkonzert“ sowie 2003 den Pulitzer-Preis für „On the Transmigration of Souls“, komponiert im Gedenken an die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001. Zu den Orchestern, mit denen er in den letzten Jahren auf dem Podium zu hören war, gehören das Chicago und das San Francisco Symphony, das Los Angeles Philharmonic, die Cleveland, Montreal und Philadelphia Orchestras, das St. Paul Chamber Orchestra und die New Yorker Philharmoniker. In Europa trat Adam mit der Deutschen Kammerphilharmonie, dem Ensemble Modern, dem Oslo Philharmonic, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Concertgebouw sowie dem Santa Cecilia und dem London Symphony Orchestra auf. Er ist regelmäßig Gastdirigent bei den BBC Proms.

Zu John Adams’ erfolgreichsten Werken zählen:

„Short Ride in a Fast Machine“ (1986) für Orchester

„Violinkonzert“ (1993)

„Son of Chamber Symphony“ (2007) für Kammerensemble

„El Niño“ (1999–2000) für Sopran, Mezzosopran, Bariton, drei Countertenöre, Chor, Kinderchor (opt.) und Orchester

„The Gospel According to the Other Mary“ (2011) für Orchester, Chor und Solisten

Aktuell: UA von „Scheherazade.2“, komponiert für Leila Josefowicz, mit dem New York Philharmonic unter Alan Gilbert (Mrz. 2015)

Max Richter

Geboren 1966 in Deutschland und aufgewachsen in England, lebt und arbeitet Max Richter heute in Berlin. Er hat klassische Komposition und Klavier an der University of Edinburgh und an der Royal Academy of Music studiert. Am Tempo Reale in Florenz studierte er bei Luciano Berio.

Nach seinem Studium gründete Richter das aus sechs Pianisten bestehende Ensemble Piano Circus mit, das zeitgenössische Kompositionen unter anderem von Arvo Pärt, Brian Eno, Philip Glass und Steve Reich aufführt. 1996 kollaborierte er mit Future Sound of London als Pianist und Mitautor an dem Album Dead Cities. Anschließend arbeitete er zwei Jahre mit FSOL und wirkte an den Alben The Isness und The Peppermint Tree and Seeds of Superconsciousness mit. Zusammen mit dem Mercury-Prize-Gewinner Roni Size arbeitete Richter 2000 an dem Reprazent Album In the Mode.

Im Jahr 2002 veröffentlichte Richter sein Solodebüt Memoryhouse, welches er zusammen mit dem BBC Philharmonic Orchestra und dem Violinisten Alexander Bălănescu aufnahm. Der Komponist versteht sein Werk als ein experimentelles Album mit „documentary music“, die reale und fiktive Geschichten gleichsam behandelt. Memoryhouse verbindet Textsequenzen und Gedichtlesungen, die mit Ambientsounds unterlegt sind. Fünf Stücke dieses Albums („Europe, After the Rain“, „The Twins (Prague)“, „Fragment“, und „Embers“) wurden in der sechsteiligen BBC Dokumentation Auschwitz: The Nazis and the Final Solution verwendet. Auf seinem zweiten Album The Blue Notebooks von 2004 liest die Schauspielerin Tilda Swinton aus Franz Kafkas Tagebuchaufzeichnungen.

In Songs from Before (2006) liest Robert Wyatt Textpassagen von Haruki Murakami. Die Werke des japanischen Schriftstellers haben Max Richter zu seinen Kompositionen inspiriert. Im Jahr 2008 veröffentlichte Richter sein viertes Soloalbum 24 Postcards in Full Colour – eine Kollektion aus 24 klassisch komponierten Werken, die auch als Klingeltöne gedacht sind. Sein Album Infra ist eine Bearbeitung seiner Komposition für das gleichnamige Tanzstück von Wayne McGregor, für das der bildende Künstler Julian Opie die Computeranimationen kreiert hat. 2008 wurde das Stück vom Royal Ballet in London uraufgeführt.

Richter komponiert regelmäßig Filmmusik. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehört der Filmscore zu Ari Folmans Waltz with Bashir, der ihm 2008 den Europäischen Filmpreis für die beste Filmmusik einbrachte.

2013 erhielt er den ECHO Klassik-Preis: „Klassik ohne Grenzen“.

www.maxrichtermusic.com

Bryce Dessner

Bryce Dessner, geboren 1976 in Cincinnati, Ohio, gehört zu den begehrtesten Komponisten seiner Generation, dessen Werke führenden Ensembles und namhaften Festivals in Auftrag gegeben werden, darunter der Los Angeles Philharmonic, dem Metropolitan Museum of Art, das Kronos Quartet, das BAM Next Wave Festival, das Barbican Centre, das Edinburgh International Festival, das Sydney Festival, Sō Percussion, das New York City Ballet und viele andere. Er hat mit Choreographen wie Benjamin Millepied und Justin Peck sowie Künstlern wie Matthew Ritchie, Hiroshi Sugimoto, Ragnar Kjartansson, Marcel Dzama, dem Brooklyn Youth Chorus, Sufjan Stevens und Nico Muhly zusammengearbeitet.

Nach dem frühen Unterricht auf der Flöte, wechselte der Junge bald auf klassische Gitarre. Während der High School gründete er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Aaron eine erste Band. Dessner erwarb seinen Bachelor-und Master-Abschlüsse an der Yale University.

Der musikalische Durchbruch gelang Dessner mit der CD-Veröffentlichung „Aheym“ mit dem Kronos-Quartett, aufgehührt 2009 beim Brooklyn-Festival.

Als Performer und Produzent, hat Dessner mit einer Vielzahl von Musikern zusammengearbeitet, darunter Steve Reich, Philip Glass, David Lang, Bon Iver, Antony and the Johnsons, die Bang on a Can All-Stars, Komponist / Gitarrist Jonny Greenwood, Sänger Shara Worden, und Multi-Instrumentalist Richard Reed Parry.

„MusicNow“, ein von ihm gegründetes Festival für zeitgenössische Musik in Cincinnati, feiert 2016 sein 10-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass erschien ein gleichnamiges Album, das sich aus den besten Live-Performances des Festivals zusammensetzt.

Dessner komponierte den Soundtrack für den Film „The Revenant“, nominiert für den Golden Globe 2016.

Bryce Dessners Musik ist bei Chester Music Ltd verlegt.

http://www.brycedessner.com/

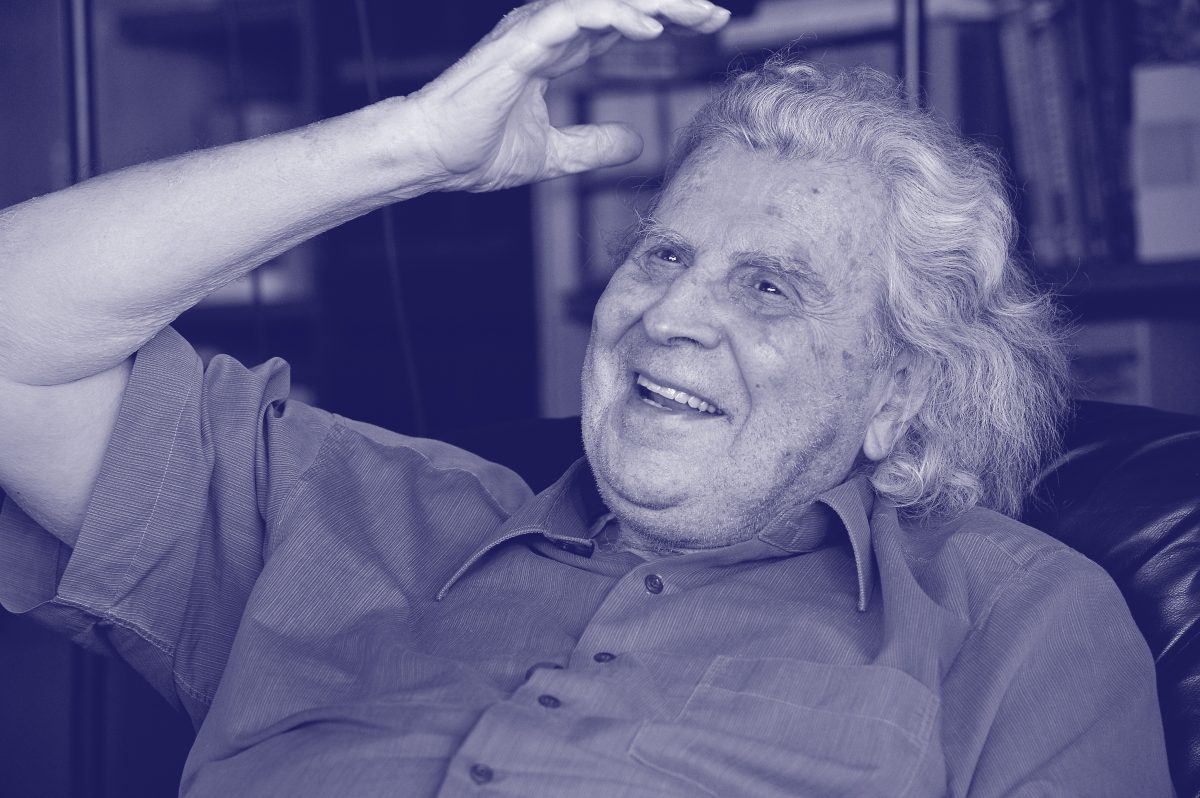

Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis wurde 1925 auf der Insel Chios geboren. Während der Besatzung Griechenlands (1941-44) durch deutsche, italienische und bulgarische Truppen schloss er sich dem Widerstand an.

1943 wurde Theodorakis erstmals gefangen genommen und gefoltert. Im selben Jahr begann er sein Kompositionsstudium am Athener Konservatorium.

Nach dem Abzug der deutschen Wehrmacht engagierte Theodorakis sich gegen die Intervention Großbritanniens in Griechenland und schloss sich während des folgenden Bürgerkriegs (1946-49) den Linken an. Mehrfach verhaftet, auf die Verbannungsinseln Ikaria und Makronissos deportiert, wurde Theodorakis grauenhaft gefoltert und war mehrmals dem Tode nah.

Seine sinfonischen Werke, Ballette und Theatermusiken wurden regelmäßig in Paris, London, Athen und Italien aufgeführt. Durch Filmmusiken wurde Theodorakis einem breiten Publikum bekannt (u. a. Alexis Zorbas, Z, Serpico).

Ab 1960 beschäftigte er sich beinahe zwanzig Jahre lang fast ausschließlich mit Liedkompositionen und löste mit seinen Werken, die zumeist auf der Lyrik griechischer Dichter basierten, in den 1960er-Jahren eine Kulturrevolution in Griechenland aus.

Am 21. April 1967 kam es zum Putsch der Obristen. Vier Monate kämpfte Theodorakis als Gründer der Patriotischen Front im Untergrund gegen die Junta. Im August wurde er verhaftet, gefoltert, unter Hausarrest gestellt, ins Bergdorf Zatouna verbannt, später ins Konzentrationslager Oropos überführt. Eine internationale Solidaritätsbewegung, geleitet von Künstlern wie Dimitri Schostakowitsch, Leonard Bernstein, Arthur Miller und Harry Belafonte, setzte sich für seine Freilassung ein. 1970 ins Exil geschickt, nahm Theodorakis von Paris aus auf Konzertreisen mit seinen Liedern und Oratorien den Kampf gegen die Obristen wieder auf. Dadurch wurde er überall zur Symbolfigur des Widerstandes gegen jedwede Diktatur. 1974, nach dem Sturz der Junta, engagierte sich Theodorakis in der griechischen Politik und setzte sich insbesondere für die Erneuerung des Erziehungswesens und der Kultur sowie für eine Aussöhnung zwischen Griechen und Türken ein.

Ende der 1970er-Jahre widmete er sich erneut intensiv seinem sinfonischen Schaffen und schuf zwischen 1984 und 2000 auch seine fünf Opern. Sein Gesamtwerk umfasst neben diesen Opern etwa tausend Lieder sowie zahlreiche Kantaten, Kirchenmusikwerke, Kammermusik, Klavierkonzerte, Oratorien und fünf Sinfonien.